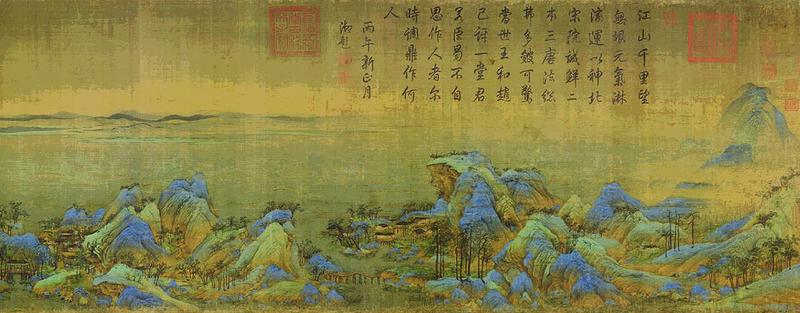

千里江山圖(局部)

劉亞剛

2017年9月,,故宮博物院舉辦“千里江山———歷代青綠山水畫特展”,因參觀人數(shù)過多,、排隊時間過長,,引發(fā)蔚為壯觀的“故宮跑”。觀眾們大多是奔著此次展覽的主打展品——北宋王希孟的《千里江山圖》而去的,。如今,,雖已過了整整三年,但關(guān)于《千里江山圖》的熱度依然在持續(xù)和發(fā)酵,。2020年5月,,人民美術(shù)出版社出版了由故宮博物院余輝所著的《百問千里:王希孟〈千里江山圖〉卷問答錄》,全書采用問答式的行文,、口語般的文字,,引導(dǎo)讀者層層深入,去了解《千里江山圖》,。此書歷時三年乃成,,既是對當(dāng)初展覽的延續(xù),又可謂一種升華,。

如今的畫展不少,,國內(nèi)外的經(jīng)典之作時有展出,,為何唯獨這卷《千里江山圖》能引發(fā)如此火爆且持久的關(guān)注?大概原因有二:一是神秘,?!肚Ю锝綀D》早在1953年11月于故宮博物院曾展出過一次,之后就長期藏于“深閨”,。二是傳奇,。宋徽宗趙佶在翰林院成立了培養(yǎng)畫家的機構(gòu)“畫學(xué)”,未滿18歲的少年王希孟得皇帝親自點撥,,創(chuàng)作了這幅巨制,。短短十多年間,畫家王希孟英年早逝,,徽宗遭遇“靖康之變”而淪為階下囚,,北宋王朝也就此覆亡。神秘和傳奇,,足以讓許多人下定決心去排長隊而一睹其芳容,。

《千里江山圖》高51.5厘米、長1191.5厘米,,運用了大量的石青和石綠,,畫在由宮廷特制的絹上。要完成這樣大規(guī)模的作品是非常不易的,,單從這些高端,、大量的繪畫材料所需的花費來看,若沒有宮廷的支持,,普通畫家很難辦到,。余輝在書中做了估算:時在禁中文書庫任職的王希孟,月收入大約2000銅錢,。按當(dāng)時的購買力計算,,這些錢剛夠兩個人粗茶淡飯的簡單生活。這卷畫要耗用40宋尺絹,,即使按當(dāng)時普通絹的價格也要花費大約600錢,,況且這種特制的宮絹價格只會更貴,若再加上畫筆和顏料,,需要花費不菲的成本,。即使得到宮廷的鼎力相助,有充足的材料保證,,畫面的精細程度和巨大的幅式也需要畫家投入極多的精力,。溥光題跋稱“予志學(xué)之歲,獲觀此卷,,迄今已僅百過,。其功夫巧密處,,心目尚有不能周遍者,所謂一回拈出一回新也”,,就描述了他對這卷畫作精巧程度的感受,。

回顧《千里江山圖》的鑒藏史可知,除了常年藏于深宮大內(nèi),,宮外的藏家只有北宋蔡京,、金代高汝礪、元代僧人溥光和清初梁清標四人曾收藏過,。除了畫上蔡京和溥光的題跋,,關(guān)于此畫的文獻,也僅康熙朝的梁清標,、宋犖和顧復(fù)三人有過記載,。這不禁讓人深感疑惑:這樣一卷長期深藏宮廷又不見載于古代畫史的作品,是如何影響后世的呢,?它的經(jīng)典性體現(xiàn)在哪里,?余輝此書詳細推論了《千里江山圖》的方方面面,,進而還原了一幅有血有肉的《千里江山圖》,,也帶領(lǐng)讀者走近一個活靈活現(xiàn)的北宋末年。

在王希孟之前,,隋代展子虔的《游春圖》,、莫高窟的唐代壁畫等也曾出現(xiàn)過以青色和綠色表現(xiàn)山水的畫作,但尚未定型,,北宋中后期逐漸出現(xiàn)了“小青綠山水”,。王希孟使用 了大量的石青和石綠,以石青表現(xiàn)遠山和山陰,,以石綠表現(xiàn)近山和山陽,,并以透出的絹色表現(xiàn)氤氳的霧氣和陽光,使整個畫面顯得富麗堂皇,,形成了所謂的“大青綠山水”,。不久,北宋滅亡,,南宋承《千里江山圖》之余脈,,出現(xiàn)了許多設(shè)色濃麗厚重的青綠山水,使青綠山水分解成大青綠和小青綠,,形成金碧山水,、文人青綠等類型。之后的朝代,,青綠山水的佳作屢現(xiàn),,人才輩出,。或許《千里江山圖》對后世的影響不是直接的,,但其開創(chuàng)之功和彌漫的影響力也足以支撐它成為經(jīng)典之作,。

故宮博物院展覽時,因為參觀人數(shù)太多,,耐著性子排了數(shù)小時長隊終于走近《千里江山圖》了,,卻被安保人員和后面的觀眾催著往前走,難以停下來細品,,于是有人問:“排幾個小時長隊,,就看兩眼《千里江山圖》,值不值,?”我們說,,觀賞一件畫作,生發(fā)的是審美的愉悅,,其價值很難用金錢來衡量,。《千里江山圖》引發(fā)的“故宮跑”,,反映出這些年有很多人開始追求通過鑒賞美術(shù)作品去欣賞美和享受美,。關(guān)于這方面,我們能夠發(fā)現(xiàn)一些近年來潤物細無聲的轉(zhuǎn)變:一方面,,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,,《千里江山圖》的高清圖片、印刷品隨處可見,,同時也成為文創(chuàng)的一個大IP,,印有《千里江山圖》的杯墊、箱包,、抱枕在網(wǎng)上和文創(chuàng)商店都可以買到,。另一方面,許多原本身居象牙塔內(nèi)的專家學(xué)者開始展現(xiàn)出親民的姿態(tài),,愿意將自己原本小眾,、艱深的學(xué)問簡化成普通人容易接受的形式,與公眾交流,。余輝這本書就有這樣的特點,,他在自序中說:“我的想法是把發(fā)表形式弄得輕松一些,以兩個人按專題對答和討論的形式,,用一種自然活潑的方式展示出作者思考的方法,、過程和結(jié)果,其中包括調(diào)查、訪談和收集資料的階段,,夾敘夾議,、邊考邊論,還要分析不同的觀點,,所有這些都佐以大量的圖片予以論證,,論文寫作的論證思路也就萌發(fā)于其中,還能不失去學(xué)術(shù)的嚴肅和嚴謹,?!?nbsp;

近年來,古代書畫逐漸進入民眾的視野,。比如,,2015年故宮博物院“《石渠寶笈》特展”、2019年臺北故宮博物院所藏唐代顏真卿《祭侄文稿》在日本的展出,,都備受關(guān)注,。此外,故宮博物院,、恭王府等文化機構(gòu)根據(jù)古代書畫所開發(fā)的文創(chuàng)產(chǎn)品也賣得火熱,。由此,我們不妨得出這樣的結(jié)論:大眾對美的渴望與日俱增,,美育需要提上議程,。關(guān)于美育,并不是一個輕松的話題,。曾經(jīng),,蔡元培提出“以美育代宗教”,。豐子愷,、劉質(zhì)平等人創(chuàng)辦的《美育》雜志,在創(chuàng)刊詞中寫道:“我國人最缺乏的就是‘美的思想’,,所以對于‘藝術(shù)’的觀念,,也非常的薄弱,現(xiàn)在因為新文化運動的呼聲一天高似一天,,所以這個‘藝術(shù)’問題,,亦慢慢兒有人來研究他,并且有人來解決他了,。我們美育界的同志,,就想趁著這個時機,用‘藝術(shù)教育’來建設(shè)一個‘新人生觀’,,并且想救濟一般煩悶的青年,,改革主智的教育,還要希望用美術(shù)來代替神秘主義的宗教?!边@也是沿襲了蔡元培的主張,。結(jié)果大家是知道的,并不成功,。有次拜訪一位學(xué)者,,說起蔡元培“以美育代宗教”的主張,她認為蔡元培只是提出了理念,,但難以找到實際可行的路徑,,所以很難成功。直到今天,,我們面對一些雷人的建筑,、廣告、服裝時,,也常有人感嘆這是美育的缺失,。事實上,美育不只是關(guān)乎藝術(shù)家和教育家的事情,。只有在社會穩(wěn)定,、經(jīng)濟發(fā)展、文化繁榮,、生活富裕,、民眾受教育程度提升的大環(huán)境下,人們才有精力去顧及自己的審美水平,,才有閑暇去享受書畫帶來的愉悅?,F(xiàn)如今,我們比以往任何時候都更有條件和機會去感受這種古畫之賞心悅目,,接受美的教育,。

(作者系北京語言大學(xué)教師)

來源:光明日報

1 條記錄 1/1 頁