王海倩

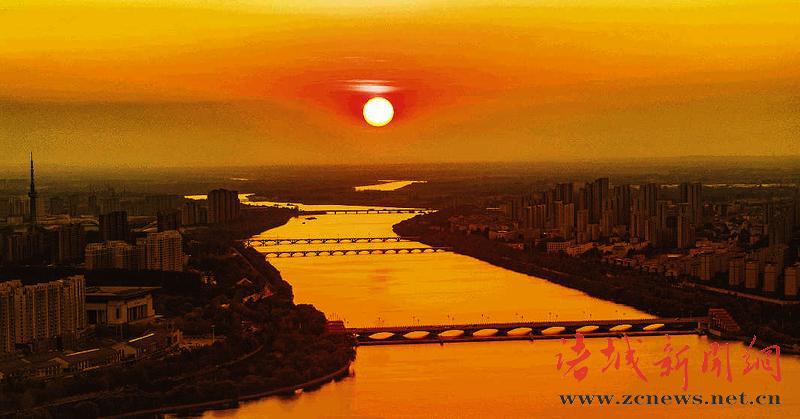

基建,,位于諸城市府前街與興華路交叉路口西南側一帶,,扶淇河東岸。

追根溯源,,據(jù)《諸城縣志》記載,,漢高祖六年(公元前206),封郭蒙為東武侯,,筑城于古城嶺,。東漢建初五年(公元80年),因人口大規(guī)模增加,,原縣城土地日顯局促,,加之取水困難,東武縣治遂由古城子嶺上西移到嶺下,,于扶淇河東畔筑新城,,后世謂之南城,至今已有1900多年的歷史,。

古時舊城池中沒有獨立的村名,,只以街,、巷、院落稱呼,,因這一帶緊鄰古城墻南大門,,被泛稱為“南門里”。新中國成立后,,此區(qū)域被規(guī)劃為興華六村,、七村。1958年大躍進時期,,成立人民公社,,稱基建大隊,1984年改稱基建村,,2008年改為基建居委會,。

目前,該轄區(qū)有老舊小區(qū)4個:城關黨委家屬院,、樂都小區(qū),、經貿公司家屬院、食品公司家屬院,,沿街房25家,平房戶292戶,,小區(qū)戶491戶,,共計783戶,人口約1367人,。(注:扶淇河以西棉織街附近有20戶人家也隸屬于基建,,此篇不作論述。)如今,,轄區(qū)內尚有五條小巷仍沿用舊時稱謂,,分別是:獅子灣巷、西施巷,、東施巷,、常山巷、轎夫巷,。

我們的尋訪就從基建開始,。

說來也巧,我們在基建村東南的老城墻根下看到一群閑坐的人,,便上前拉住一人打聽,,這人得知我們的來意后,自己先笑了,,“那你們可真是找對人了,?!?br />

他叫周建國,今年58歲,,祖輩都住在這里,,是地道的基建人,我們且稱呼他周師傅,。

周師傅為人熱情,,又能言善道,更可喜的是他對人文歷史也感興趣,。他平時在這幫忙管理老城墻附近的綠化帶,,今天正好不忙,便十分痛快地為我們當起了向導,。

獅子灣巷

沿著府前街北行,,首先來到了村東南的獅子灣巷。周師傅向我們講述了它名字的由來,。原來當年因修筑城墻所需,,在此地掘土為灣,土用來筑城墻,,灣可用來泄洪,,一舉兩得。原先此灣并無名字,,后來城東一位王爺家的世子英年早逝,,下葬前請風水先生看墓地,選中了獅子灣北岸,,背靠高地,,面臨綠水,坐北朝南,,是上好的風水寶地,。世子葬于此地之后便有了“世子灣”之名。后來在人們口口相傳下,,逐漸演化成了“獅子灣”,。畢竟,“世子”對老百姓來說是個生僻的存在,,而獅子,,是人人都聽說過的。還有一說是因灣邊有石獅子而得名,。

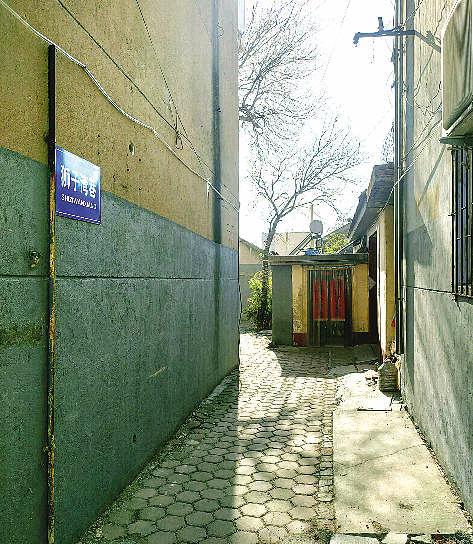

獅子灣巷并不是一條筆直的巷子,,而是由許多條長短寬窄不一、形態(tài)各異的小巷組成,。它的主巷是從東蜿蜒向西而后又折向北,,最寬處有三四米,,最窄處不足一米。房屋被巷子分割,,以無規(guī)律的狀態(tài)分布,,卻又在錯落中達到了別樣的和諧。你永遠想不到這條巷子拐過去那邊會是什么樣子,,你也永遠不知道下一個巷口等待你的是一條通途還是一道院墻,。往往這頭還能容五六人并行,到前方忽地一窄,,僅余二三人可過,;有時候七轉八轉以為可以柳暗花明卻不料是鉆進了死胡同。倘若有一個慌不擇路的小賊跑進了這里,,最可能的下場就是在巷子盡頭無路可逃,。

獅子灣巷最初命名的只是一條巷子,后來人們便把以巷子劃分出來的住宅區(qū)域統(tǒng)稱為獅子灣巷,。這時的巷已經不單是一條路那么簡單了,,它成為了一張名片,成為巷子里居民的一種歸屬,。若是向坐在街頭的大爺大媽問起,,他們會不假思索地報出自己家是某某巷某某號。這與鄉(xiāng)村中的情況又有不同,,農村人會脫口而出自己的村名,,但是很多人對于自己的戶號并不熟悉,只有身份證和戶口本會幫他們記清楚,。

昔日的獅子灣曾是可媲美滄灣的一處景致。尤其到了夏日,,灣里荷葉亭亭,,岸邊綠樹成蔭,涼風習習,,是附近居民消暑納涼的好去處,。如今獅子灣已不復存在,在上世紀九十年代,,房地產還未盛行的時候,,此地開發(fā)蓋起村中第一棟居民樓,就建在被填平的獅子灣之上,,名叫樂都小區(qū),。獅子灣巷還在,而獅子灣已經成為回憶了,。

基建巷

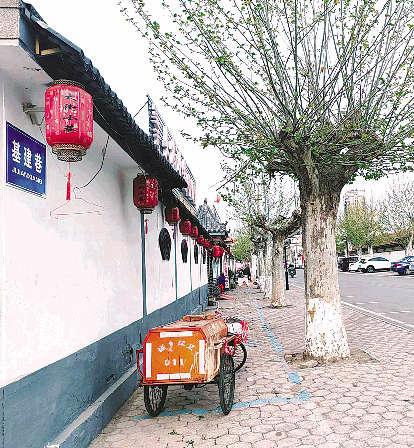

基建巷是上世紀八十年代末新開辟的一條巷子,,恰在村正中央東西橫穿,,寬約16米,長約1000米,,東接府前街,,西至古城護城河遺址附近?;ㄏ锱c其它幾條老巷子相比,,寬敞、齊整,,富有新時代氣息,,也是整個轄區(qū)的主干道。

基建巷東首路北是社區(qū)居委會大院,,大院往西是一排民住平房,,有幾家就著臨街的便利開起了門店,復古的裝修風格也成了巷子一景,。

基建巷的住宅布局相較另外幾條巷子也顯得齊整,,房屋基本成排成列,略有參差不礙整體,?;ㄏ飽|半段路南建有一棟三層綜合樓和城關黨委家屬院,中間夾著兩戶平房飯館,,西半段路南接有三條南北走向的支巷,,稱作基建一巷、二巷,、三巷,。一巷最短,長不到百米,,南頭即為樂都小區(qū)的北門口,;二巷最長,約有一里地,;三巷最寬,,因西面連接著一片小廣場,更顯敞亮,。一巷,、二巷之間互不連通,二巷,、三巷之間有大約3米寬的小巷貫通,,因為巷寬夠從容,有些人家門前甚至可以整個小花圃或小菜園。三巷西面有一個小廣場,,向南不遠處即是古城墻角門樓,。

西施巷,東施巷

西施巷,,僅一個名字就引出我無限的遐想,。

這條巷子里出過一位西施一樣的美人嗎?她是不是也像西施一般沉魚落雁,,傾國傾城,?她是不是也有一段曲折傳奇的人生?又或者,,勾踐滅吳后,,功成隱退的西施難道是離開了繁華紛擾的越國,來到了這座寧靜的北方小城,,找了這么一條小巷隱居起來,?

夕陽下的西施巷,溫柔安詳,,幾戶人家的煙囪里升起裊裊炊煙,。在這一刻人的心仿佛也被這些煙火氣息所熏染,生出一股溫軟莫名的情愫,。

西施巷很單純,,南北走向,帶一點微微的弧度,,一眼可以望到頭,,沒有曲折彎繞,沒有旁叉分支,,清清爽爽,,通通透透。兩旁的屋舍南北密排,,東西對門臨巷而建,,既有六七十年代的低矮舊居,也有新修的仿古二層小別墅,;有斑駁粗糙的水泥磚墻,也有墻上架著的高清電子攝像頭,。落寞和繁華,,陳舊和時尚,就這樣奇妙地并存著,。

有西施就有東施,,有西施巷也有東施巷。這是我來到這里才知道的,,同時也聽說了關于這兩條巷子名字的由來,。原來,,我之前想的全錯了。

已經說不清是哪個朝代,,這里居住著兩個大戶人家,。一家姓臧,一家姓王,,兩個家族都有人在京城為官,。背后有靠山,家人行事難免強硬,,在一次擴建院墻時,,兩家互不相讓,爭執(zhí)起來,。臧家人給遠在京城的族中高官寄去書信,,希望他動用權勢解決此事。

這是個跟安徽桐城六尺巷類似的故事,,故事的結局也如出一轍,,高官沒有用權勢壓人,反而回信讓家人禮讓,,另一家見此情形也深受感動,,也向后作了退讓。因臧,、王兩家一東一西,,隔巷而居,人們便把兩家中間這條巷子叫做“西施巷”,,把兩家門前這條東西方向的巷子叫做“東施巷”,。施是施舍的施,與越國的美女丑女無半點關系,。

東施巷東寬西窄,,橫亙整個村子,老一輩人說這種地形叫“棺材巷”,,聽上去十分不雅,。但也有人說“棺材”即“官財”,有旺官聚財?shù)暮x,。

東施巷以前是諸城第一大家族臧家的地盤,。明朝嘉靖年間,臧家出了一位青年才俊臧惟一,,繼奪經魁后又聯(lián)捷進士,,當時年僅二十四歲,此后便仕途亨通,官至南京兵部右侍郎,,敕贈工部尚書,,人稱大司空。臧惟一進士及第后在東施巷附近建造了規(guī)模宏大的進士府,,名曰“太古園”,,當時其門前的巷子被人們呼做“太古園巷”,現(xiàn)已淹沒于眾小巷中統(tǒng)稱東施巷了,。

住在東施巷的臧家確是有官又有財,,不知是巧合還是果有玄機了。

常山巷

一道城墻劃出了城市和鄉(xiāng)村的界限,,數(shù)米之隔,,城墻以內就是繁華光鮮的城里,城墻以外就是簡陋貧苦的鄉(xiāng)下,。

城里人固然有自己的驕傲,,但誰又能說他們就沒有渴望鄉(xiāng)間的時候?陶淵明放著縣令不做,,官糧俸祿不要,,去“開荒南野際,守拙歸園田”,,就是最好的明證,。就算沒有陶淵明先生那種歸隱的勇氣,也不妨礙他們心中存有一個田園夢,。

常山巷,,為這條巷子命名的那個人,我猜他一定是有這種向往的,。

據(jù)說,,以前沒有高樓大廈,沒有空氣污染的時候,,從這條巷子向南遠眺,,正對常山中央,隱約能看到山中人鋤地耕作的身影,,故名“常山巷”,。

我腦海中出現(xiàn)了這樣一幅畫面:一個天朗氣清的下午,一名青衫男子結束了一天的勞碌,,踏上回家的小巷,。微風拂過,他不由得放慢了腳步,,目光也舒展開來,,驀然就看到遠遠的正南方,一座青山橫臥,,如黛如畫,,頓時心曠神怡,喜得“悠然見南山”之妙趣,。

一條普普通通的市井小巷,,竟在冥冥中化作了連接世俗與出塵的通道,這短短幾百米的巷子,,配“常山”這樣大氣的名字,,也是應得的了。

常山巷由南向北直行數(shù)百米后折向東,,行不過百米即匯入西施巷,。這段折行后的常山巷夾在南北兩排房舍之間,抬眼南望看到的只能是南面人家的后墻和屋檐,,為什么也叫常山巷呢,?恐怕,那片南山不止在他眼中,,更在他心中吧,。

常山巷拐角處往南不遠有一棟老屋。聽說房子的原主人是一位紅軍的母親,,老人獨居多年,,臨終前將唯一的房產贈予了一直贍養(yǎng)照顧自己的鄰居?!斑h親不如近鄰”,,淳樸的街巷里從來不乏這種充滿人情味的故事。正是這些溫暖的情意牽絆著人們,,不管身在何處,,總忘不了老家的老屋,以及那些街頭巷尾的時光,。

轎夫巷

交孚,,詞語出自《易經·睽卦》:“睽孤,遇元夫,,交孚,,厲無咎?!蓖蹂鲎ⅲ骸巴鞠嗟枚鵁o疑焉,,故曰交孚也?!蓖ㄋ讈碇v,,交孚就是相互信任的意思,。

轎夫巷,原來的名字就叫做“交孚巷”,。取這個名字的人想必對周易頗有研究,,才能從這晦澀深奧的《易經》中截取了如此精妙的兩字———交孚,以之作為巷名,?;ハ嘈湃危嗝疵篮玫囊环N境界,,在鄰里之間,,或者任何人際關系中都是令人期許神往的。

80年代,,因發(fā)音相似,,“交孚巷”誤傳為“轎夫巷”。這與獅子灣巷的情形有些類似,,由此可見,,坊間文化是向著通俗化、民眾化發(fā)展的,。

轎夫巷在常山巷的西側,,基本平行于西施巷,起止道路也與其一致,,皆是從興華路至基建巷,,南段與東施巷十字相交。兩側房屋布置卻與西施巷不同,。轎夫巷的住宅大多是北方常見的南向大門,,每排房屋間隔有小巷子,小巷寬窄不一,,多為狹隘逼仄的窄巷,。

基建的巷子轉完了,我的神思卻仿佛還停留在那里的磚瓦籬墻,、巷陌草木上,。記憶有時候并非被遺忘,只是需要喚醒,。走訪過程中發(fā)現(xiàn),,巷子里不少房子已經無人居住,許多房屋年久失修,,甚至破敗坍塌,。

當我站在一棟倒塌的老屋前,看到熟悉的土墻和屋梁時,,遙遠的兒時記憶忽然涌現(xiàn),,幾乎令我充盈了眼眶,。我知道,它的名字叫——鄉(xiāng)愁,。這些承載著歷史和歲月的老巷,,散發(fā)出來的悠悠古韻,總是能喚起人內心深處最質樸的感動,,這也許就是中華民族久遠深厚的農耕文明根植到炎黃子孫骨子里的印記吧。